加工場紹介 Workshop

木は、木材として加工されてからも生きています。

反ったり、ねじれたり、季節や湿度の影響をうける建材です。

木と対話しながら、山で木が生息していた時と近い状況で

適材適所に配置することで、木材が家の形になってからも住まいの息吹が伝わります。

加工場はただ木を加工する場所ではなく、

木と語りながら息吹を伝える場所でもあるのです。

適材適所 渋谷の建てる家

構造体として使用する木材は、少なくとも60年~80年生の成長した木でなければなりません。

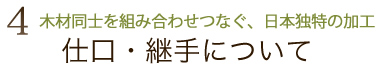

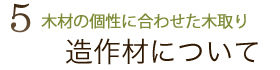

1本の木からは複数の木材が切り出されますが、その木材が「木のどの位置から切り出されたのか」も重要なポイントとなります。

『柱材』は、生育した時と同じように配置するのが基本です。

-

伐採し、原木を柱材に製材する

-

生育時の位置に沿って配置する

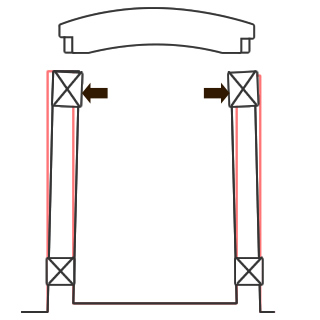

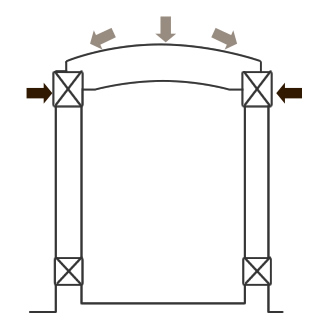

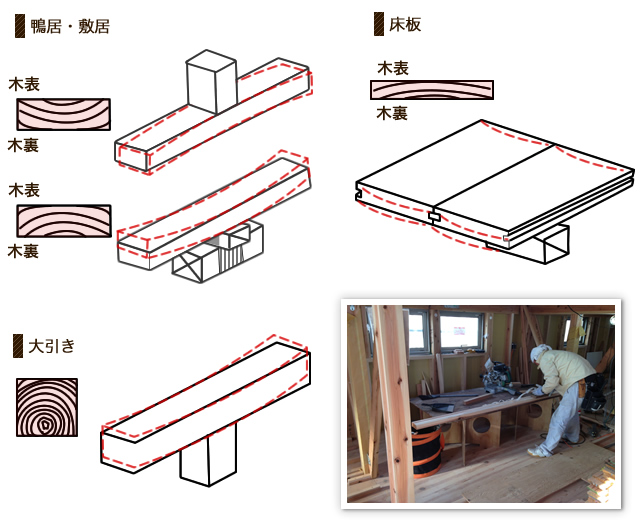

梁桁材は、元の材料の反りや変形を考慮するのはもちろん、

自重や屋根荷重によるたわみ、変形の力が相殺されるように配置します。

桁が内側に沿っている。

梁を組むには反りを直す。

組み上がれば、梁のたわみと

桁の反りが相殺される。

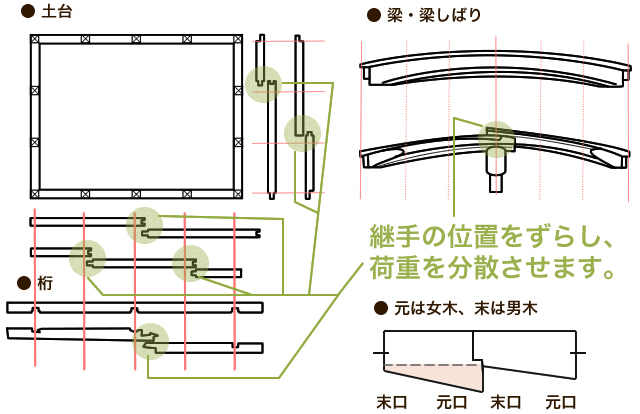

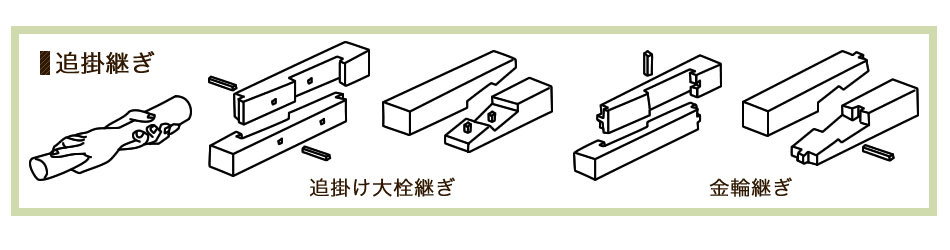

横架材は原則として継手のない長尺物を使用するが、 継手を作る場合は荷重が同じところに集中しないようにずらした木取りをします。

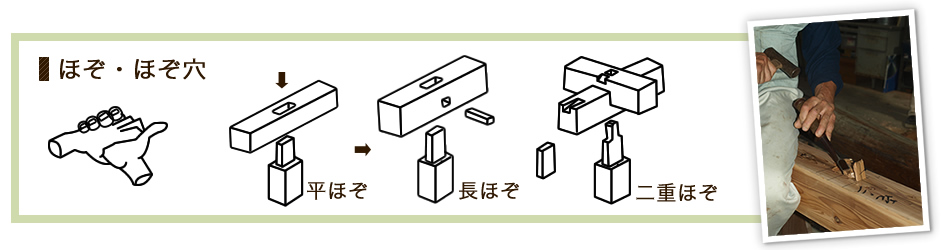

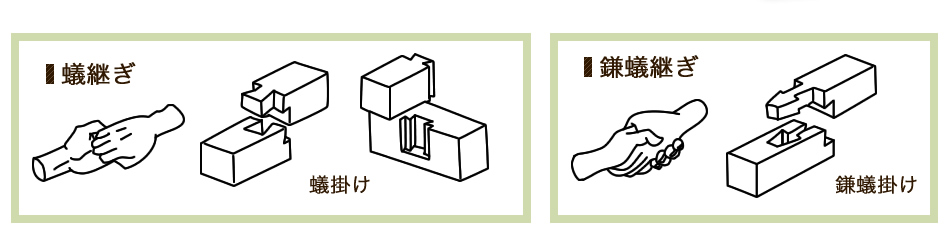

仕口・継手は、木材と木材の『手をつなぐ』

または『手を組む』といった、

木材同士が一体化するように考えられた日本独特の加工技術です。

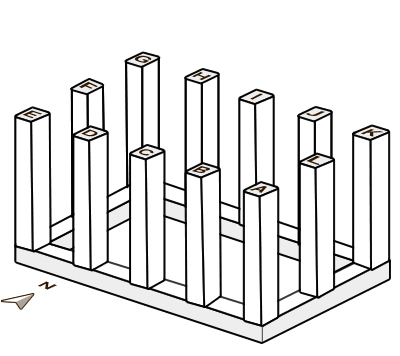

造作材は垂れ・ムクリ・反りなどによって、建具の開閉や歩行に影響がないように木取りをします。

施工ギャラリー Gallery

加工場見学もできます

職人の技術を間近で見ることができる加工場の見学は随時予約受付中。

見学を希望される方は、お電話またはメールフォームにてお申込みください。

- HOME

- > 加工場紹介